平和と文化を重視する日本国憲法

1946年 日本国憲法公布 貴族院で新憲法公布記念式典

1946年 日本国憲法公布 貴族院で新憲法公布記念式典

<インターネットより引用>

今日は文化の日です。1948年に公布された祝日法によりますと、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」と説明されています。1946年11月3日に、平和と文化を重視している日本国憲法が公布された日であることから、11月3日を「文化の日」と定めました。

日本国憲法は戦争を放棄しています。戦争を放棄するということは、平和を積極的に希求することだと思います。

戦争放棄ということを宣言した重大な日

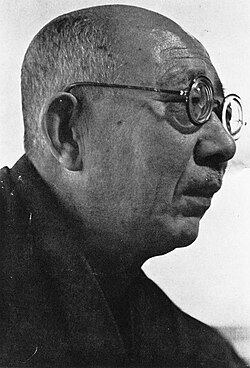

山本有三

山本有三

祝日法制定当時の参議院文化委員長だった山本有三氏は、1948年(昭和23年)6月18日の参議院文化委員会において、次のように説明しています。

「憲法において、如何なる國もまだやつたことのない戰爭放棄ということを宣言した重大な日(11/3)でありまして、日本としては、この日は忘れ難い日なので、是非ともこの日は残したい。そうして戰爭放棄をしたということは、全く軍國主義でなくなり、又本当に平和を愛する建前から、あの宣言をしておるのでありますから、この日をそういう意味で、『自由と平和を愛し、文化をすすめる。』、そういう『文化の日』ということに我々は決めたわけなのです」

明治節(明治天皇の誕生日)だからではなく

同年7月4日の参議院本会議において、山本有三氏は次の通り説明しており、明治節だからではなく、新憲法、特に戦争放棄を謳った第9条が公布された日であるから祝日としたという説明が次のようになされています。

「十一月の三日を文化の日といたしましたのは、これは明治天皇がお生まれになった日であり、明治節の祝われた日でございますが、立法の精神から申しますと、この日は御承知のように、新憲法が公布された日でございます。そうしてこの新憲法において、世界の如何なる國も、未だ曾て言われなかつたところの戰争放棄という重大な宣言をいたしております。これは日本國民にとつて忘れ難い日でありますと共に、國際的にも文化的意義を持つ重要な日でございます。そこで平和を図り、文化を進める意味で、この日を文化の日と名ずけたのでございます。平和の日といたしましてもよいのでありますが、それは別に講和締結の日を予定しておるのでございますので、それを避けたのでございます」

憲法公布日が11月3日になったことについて

入江俊郎

入江俊郎

政治家であり裁判官である入江俊郎氏は、

「施行の候補日として挙がっていた5月1日、5月3日、5月5日のうち、5月1日はメーデーであるためふさわしくないと判断され、5月5日は端午の節句であり、男の子の祭りであるから男女平等の憲法にふさわしくないこと、また武の祭りであるから戦争放棄の憲法にふさわしくないと判断されたため、消去法で5月3日に施行することになり、その半年前である11月3日に公布することが決まったとされており、明治節に合わせて公布日を決めたのではない」と説明しています。

改めて「自由」「平和」「文化」について考えてみました

田中角栄

田中角栄

第64代総理大臣 故田中角栄氏は、アメリカから日本に対してベトナム戦争派兵への圧力が強まった時、憲法9条を使って派兵をしませんでした。戦後80年経った現在、日本は戦争を起こしたり巻き込まれたりしていません。それは9条があるからではないでしょうか。しかし、田中角栄氏は次のようにも述べています。「いずれ戦争を知らない世代が、政治の中枢を占める時代が来るのが怖い…。」

現在、私を含め、戦争を知らない世代が大半になってきています。文化の日、改めて「自由」「平和」について考えてみました。平和でなければ自由は保障されないと思います。そして、自由と平和が保障されてこそ、文化が創造されていきます。「憲法改正」「緊急事態条項」は「自由」と「平和」を保障するものでしょうか。田中角栄氏が懸念していたことが現実のものとなってしまう恐れがあるような気がしてなりません。注視していく必要があるように思います。

そもそも憲法は、主に権力を持つ者、すなわち国会議員や官僚、裁判官、公務員が守るべきものであり、国民の権利を保障するために存在するのですから。

<参照 Wikipedia>